" L'ALBERGO DI MILANO " E I SUOI DINTORNI

davvero “popolare” fu quell’albergo sorto a Porta Genova, proprio nelle vicinanze della stazione ferroviaria rivolta verso le campagne poste al sud di Milano; Affacciato sulla Conca del Naviglio su una superficie di 2.200 mq. l’edificio era in grado di accogliere giornalmente più di 500 persone ospitate in stanzette. A partire dalla posa della prima pietra, avvenuta il 6 giugno 1899, il “Popolare” di Milano assumerà nella memoria collettiva dei milanesi un significato simbolico in grado di testimoniare il travagliato e spesso drammatico cammino dei due secoli a noi più vicini.

Se al termine dell’800 l’aumento della popolazione milanese si manteneva con una certa costanza intorno alle 10.000 unità annue, già nel 1907 la tendenza all’inurbamento si manifestò con un vigore prima sconosciuto raggiungendo i 20.000 nuovi cittadini. Nel 1913 i nuovi arrivi furono quasi 29.000, mentre, nel 1927, si raggiunse il record di quasi 46.000 nuove presenze. Insomma, a partire dal 1873 (anno di inizio delle rilevazioni statistiche attendibili) e fino al 1914, Milano accrebbe la sua popolazione di ben 383.000 unità. Questo incremento fu causato per i suoi quattro quinti dal flusso immigratorio.

Di

fronte a un fenomeno di tali proporzioni, che riguardò tuttavia anche

maestranze occasionali, specializzate o spiccatamente artigiane, la

municipalità si scoperse impreparata, soprattutto se si pensa che già agli

albori del suo verificarsi, l’Ingegnere e urbanista Federico Toni scriveva

nel 1887 “Milano che conta tante

istituzioni di beneficenza e previdenza, mancava però di Asili Notturni o

Dormitori pubblici. E non è opera umanitaria dar ricovero ai miseri che

pernottano sulle pubbliche vie o che sono costretti a rintanarsi

in quelle luride locande da cui è bandito ogni più elementare

concetto di igiene, pulizia, e decenza?” <?p

Luigi Buffoli (1850-1914) pioniere della cooperazione di consumo in Italia, raccogliendo con l’ideazione dell’Albergo Popolare la sfida lanciata dalle nuove circostanze ebbe così a notare nel gennaio 1899 sul bollettino dell’Unione delle Cooperative “Il Nostro Giornale”: “Milano sarà una delle prime città dell’Europa continentale che vedrà sorta, al sorgere del nuovo secolo, una delle migliori manifestazioni di civiltà”.

Il Popolare, all'angolo fra via Marco D'Oggiono e la scomparsa via Olocati (oggi via Conca del Naviglio) venne inaugurato il 18 giugno 1901

La realizzazione delle idee di Buffoli fu facilitata dalla fiducia che circondava l’iniziativa cooperativa, basti pensare che in Lombardia si contavano nel 1901 ben 408 imprese cooperative, una ogni 10.625 abitanti. L’1 giugno 1899, circa due anni prima dell’inaugurazione del “Popolare”, risultavano così già raccolte, in buona parte a titolo di sottoscrizione azionaria, 300.000 Lire dell’epoca. Tramite i suoi 1600 azionisti la società anonima cooperativa a capitale illimitato “Alberghi Popolari”, reperì in un secondo tempo un capitale di ben 410.000 Lire suddiviso in azioni dal prezzo di Lire 100 cadauna, alienabili e rimborsabili; a queste ultime si aggiunsero altre 55.000 Lire frutto di donazioni o elargizioni (10.000 lire furono donate dal Re Umberto I, 25.000 Lire dalla Cassa di Risparmio di Milano). Il Terreno per l’edificazione dell’opera costò in tutto 62.350 Lire. il costo totale dell’albergo, arredi compresi, fu di 423.000 Lire. Dal canto suo la società Edison si fece carico gratuito delle spese relative all’elettrificazione dell’albergo, impianti compresi.

E la Duchessa D'Aosta donò le sue brave 100 Lire

L’organo deliberativo della Società Cooperativa, l’Assemblea Sociale, garantiva ai soci il medesimo potere di voto indipendentemente dal numero delle azioni sottoscritte. Altri organi dirigenti e ispettivi delle funzioni sociali erano nell’ordine il Consiglio di Amministrazione (7 membri), i sindaci, i probiviri, e, infine, la stessa Direzione dell’Albergo che pure partecipava alle sedute consiliari. Le retribuzioni dei consiglieri e dei sindaci venivano fissate annualmente dall’Assemblea, i probiviri prestavano la loro opera gratuitamente.

Nelle vicinanze del Popolare, pittori all'opera in via Olocati

Nei progetti di Buffoli, l’Albergo Popolare, tutto doveva essere tranne che un semplice ricovero per diseredati, tant’è che per tenere fede ai dettati sociali, e per via della situazione d’estrema emergenza assistenziale, la Società Cooperativa Alberghi Popolari provvide già nel 1905 all’edificazione del ben più modesto (e a buon mercato) Dormitorio di via Colletta, a Porta Romana, capace inizialmente di circa 400 posti letto. Le tariffe dei due servizi -a gestione separata- erano di gran lunga esplicative, basti accennare al fatto che mediamente una stanzetta del “Popolare” costava tre volte il prezzo di un letto affittato al Dormitorio di via Colletta. L’Onorevole Federici, socio della Cooperativa, intervenendo all’Assemblea Straordinaria dei soci tenutasi il 6 luglio 1921 allo scopo (non ottenuto) di deliberare la completa separazione tra i due “istituti” fece notare che “Non vi è una differenza economica ma soprattutto psicologica fra i ceti degli ospiti dell’Albergo e quelli del dormitorio, essendo i primi disposti a fare un maggior sacrificio pecuniario pur di stare in un ambiente più decoroso, mentre gli altri, anche se forniti di maggiori mezzi si adattano alle più modeste risorse del dormitorio, sentendo minore dignità di vita”.

.

Il dormitorio di via Colletta, 10 stanze, 400 letti, dal '22 intitolato a L. Buffoli

Data la differenza di prezzo, che si rifletteva anche sui servizi accessori (bagni, docce, ecc.) i due edifici si caratterizzarono ben presto per la diversità della loro clientela (quella del “Popolare” rigorosamente maschile) Il Dormitorio si distinse perciò come luogo frequentato abitualmente dai “senza fissa dimora”, individui certamente vicini oppure totalmente immersi nello stato di povertà. Bisogna tuttavia ricordare l’esistenza di una quota di frequentatori del dormitorio sottoposta all’obbligo di firma da parte delle autorità di polizia, quota che dopo l’ascesa del Regime comprese anche un certo numero di oppositori.

Uno dei cameroni dove, spesso e volentieri, si ritrovavano gli obbligati alla firma, specie antifascisti

L’Albergo Popolare, volutamente molto più confortevole del Dormitorio che a partire dal 1922 prese il nome di Buffoli, venne così dotato di un certo numero di servizi, anche “educativi” collocati al piano terra. Tra i più importanti si elencano una biblioteca fornita di giornali, una hall di ritrovo (o sala da fumo) fornita di bar e giochi di società (le bevande alcoliche furono permesse oppure vietate a tempi alterni). L’utilizzo degli spazi sociali del “Popolare” raggiunse l’apice quando si tennero una serie di concerti musicali.

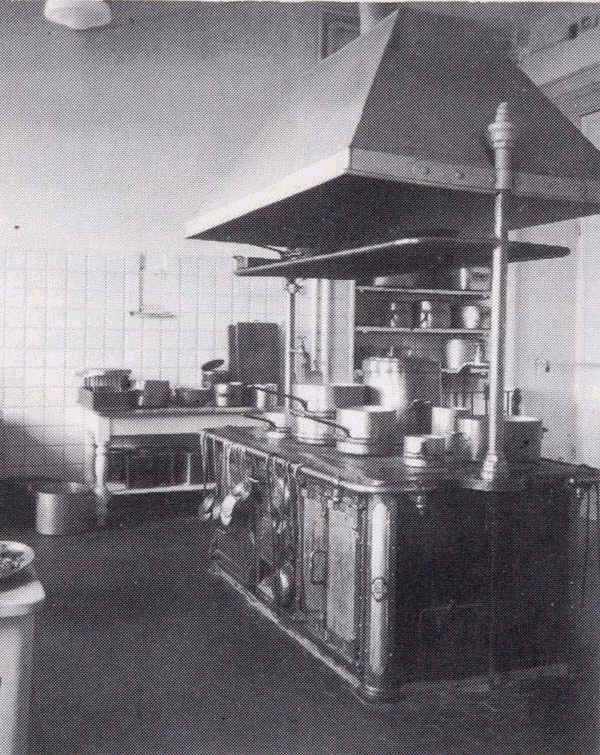

Oltre alla cucina fornita di spaccio a prezzi controllati (dove gli ospiti potevano cucinare le pietanze utilizzando mezzi forniti dall’albergo) i servizi spiccatamente alberghieri -collocati nel semi interrato e in un piccolo fabbricato adiacente all’albergo- comprendevano anche un guardaroba fornito di 600 armadi, una lavanderia-stireria, un deposito bagagli, uno spogliatoio, un servizio di bagni e docce a pagamento, un servizio di barbiere e, infine, uno di calzolaio.

la cucina del "Popolare"

Il regolamento dell’Albergo Popolare, pena l’espulsione dei trasgressori, prevedeva l’accesso alle camere ai soli uomini e al solo scopo di dormirvi. Alle 9 in punto del mattino le camere -tutte poste ai piani superiori- dovevano perciò risultare sgombre e isolate dal resto del sottostante fabbricato tramite la chiusura di due appositi cancelli. L’accesso alle stanze dell’albergo veniva consentito ad intervalli di 15 minuti a partire dalle 19 del pomeriggio. Dalle 24, fino alle 9 del mattino l’accesso alle camere (che comunicavano fra di loro per via dell’assenza di un soffitto proprio) veniva però liberato da ogni restrizione. I biglietti d’ingresso giornaliero avevano validità fino alle h. 18 del giorno successivo all’acquisto; presso la biglietteria dell’albergo, aperta a qualsiasi ora, era tuttavia possibile l’acquisto di biglietti settimanali a prezzo scontato. Non vi erano particolari limitazioni per quanto riguardava la durata dei singoli soggiorni individuali, tanto è vero che presto si formò una “affezionata” clientela; proprio a quest’ultima, per dare un esempio, si rivolse il saluto di quel Direttore che nel 1944 licenziò a malincuore i suoi habitué di lungo corso per consegnare l’Albergo Popolare alla Direzione dell’Ente Assistenza Profughi. Secondo stime effettuate durante l’esercizio 1904-5 risultavano, infatti, un centinaio di persone che vantavano una frequentazione continuativa superiore ad un mese di pernottamenti. Nel corso della stessa gestione annuale la media giornaliera delle presenze registrate toccò le 417 persone.

Nel corso dei suoi 67 anni di funzionamento l’Albergo Popolare modificò giocoforza la composizione della sua clientela e, a volte, persino le sue funzioni in ragione di circostanze belliche (l’Albergo, trasformato in ospedale di guerra, fu affittato all’autorità militare dal 1916 al 1919) tuttavia è dato a sapere che dal luglio 1901 a tutto il 1908 l’albergo diede ospitalità a ben 1.184.586 persone fornendo nel contempo 70.699 bagni e 13.631 docce. Con l’avvento della ricostruzione postbellica, la seconda rivoluzione industriale sancì l’inizio di una decadenza che allontanò definitivamente il Popolare dallo spirito accarezzato dal Buffoli. Più che i piccoli commercianti di passaggio, gli artisti di strada o le maestranze avventizie, il Popolare si fece via via sempre più ospitale nei confronti delle fasce di marginalità che la dimensione della metropoli in tumultuosa espansione generava. Il vecchio edificio in stile vagamente vittoriano esaurì i suoi compiti nel 1968, anno del suo abbattimento.

Un saluto a tutti gli amici da Gianfranco Pugni