Perché gli operai

votano estrema destra?

Analisi

della base elettorale della destra antisistema in Europa, il cui asse propagandistico

principale è costituito dalla lotta contro gli immigrati. Di Michele

Corsi. Novembre 2000.

L'estrema destra sta attraversando da più di un decennio in Europa un'ondata di successi. Quando parliamo di estrema destra non intendiamo la destra classica, "borghese" (dai gollisti francesi, ai tories inglesi, alla CDU tedesca a Forza Italia), ma la destra antisistema il cui asse propagandistico principale è costituito dalla lotta contro gli immigrati. Questa estrema destra ha già da alcuni anni "sfondato" nella classe operaia. I radi studi sociologici che si sono occupati della questione ci dicono che oggi i partiti di estrema destra godono nella classe operaia europea di un consenso superiore a quello dei partiti di sinistra. In questo articolo descriveremo i fatti, quindi cercheremo di analizzarne le cause e le possibili via d'uscita. Ricaveremo i nostri dati in larga parte dal libro di Piero Ignazi L'estrema destra in Europa (Il Mulino, Bologna, 2000) la cui impostazione, per varie ragioni che spiegheremo in un altro articolo, non condividiamo per intero, ma che contiene una messe di dati che non si incontra in altri testi in lingua italiana

I dati

Non esistono dati e indagini unificate a livello europeo. Ecco comunque una breve rassegna di quelli disponibili. Citeremo solo le organizzazioni di estrema destra, indipendentemente dal loro peso elettorale, anche perché, grandi o piccole che siano, godono in proporzione dello stesso consenso tra gli operai. In Danimarca il Fremskridtsparti (Frdp) dal 1994 ha superato i socialdemocratici nel consenso tra gli operai, primato che mantiene tuttora anche con il partito che ha scisso "a destra" nel 1995 raccogliendo la maggioranza dei consensi elettorali, il Danski Folkparti (Dfp). In Norvegia già nel 1989 la metà degli elettori del Fremskrittsparti (Frpd) apparteneva alla classe operaia, e dal 1995 la quota dei suoi elettori operai ha superato quella del partito laburista. In Svezia l'elettorato operaio della Ny Demokrati (Nyd) raggiunge il 43% contro una media nazionale del 40%, e il 13% di disoccupati (contro il 6%). Una ricerca del '95 stabiliva che la probabilità di votare Vlaams Blok (Vlb) nelle Fiandre era tanto maggiore quanto più un elettore era di bassa istruzione e operaio; nel 1999 annoverava una quota di elettori operai (17,5%) superiore a quella di tutti gli altri partiti, socialisti compresi. In Austria il Freiheitliche Partei Österreichs (Fpö) di Haider è passato dal 4% di voto operaio nel '79 al 21% del '90 al 47% del '99 (mentre i socialdemocratici sono al 35%). In Germania i tre partiti di estrema destra (Npd, Dv, Rep) hanno un elettorato concentrato nelle grandi città, per 2/3 poco istruito e formato maggioritariamente da operai comuni e specializzati. Una ricerca del '97 stabiliva che in Francia il 58% degli elettori del Front National ha almeno un membro della famiglia proveniente dalla classe operaia e le probabilità di votare Fn aumentano all'aumentare degli operai in famiglia; alle presidenziali del '95 del resto aveva votato Le Pen il 30% degli operai e il 25% dei disoccupati (le Pen aveva raggiunto in tutto il 15%); più del 50% dei sostenitori di Le Pen si collocavano negli ultimi due gradini di una scala sociale formata da dieci gradini. In Gran Bretagna il piccolo British National Party (Bnp) raccoglie consensi nell'East London e nelle zone di degrado urbano.

La situazione non è molto diversa in Italia. Purtroppo mancano dati statistici attendibili, ma un po' di conti possiamo farli. Del consenso operaio a Bossi a sinistra si parla malvolentieri, ma ormai nessuno può metterlo in dubbio. Bossi è forte là dove più diffusa è l'industrializzazione. Vi sono eccezioni di carattere per così dire "etnico": nelle zone di antica immigrazione meridionale (gli hinterland torinese e milanese) Bossi non sfonda. La ragione è ovvia: anche se non mancano gli operai meridionali che votano Lega (e soprattutto i loro figli), l'ostentato antimeridionalismo della sua propaganda infastidisce la maggior parte degli operai meridionali (che non sono certo pochi, per fortuna). Ne dobbiamo dedurre che se non operasse questo fattore il consenso alla Lega tra gli operai sarebbe ancora più alto. Un'inchiesta commissionata dalla CGIL della Lombardia all'Abacus su come avevano votato gli operai della Lombardia alle elezioni del 21 aprile 1996 presentava dati estremamente significativi. Tra gli operai della regione risulta che la Lega è il primo partito col 33%, segue Forza Italia col 18,4%, il PDS col 14,5% e Rifondazione ha il 10,4% (AN l'8,4%). Tra gli impiegati pari merito Lega e PDS con il 20,4% seguiti da Forza Italia, AN e poi Rifondazione. Un'altra inchiesta della CGIL verificava che in provincia di Pordenone, dove è alta la sindacalizzazione, il 24% degli iscritti alla CGIL aveva votato Lega.

Il discorso dell'estrema destra

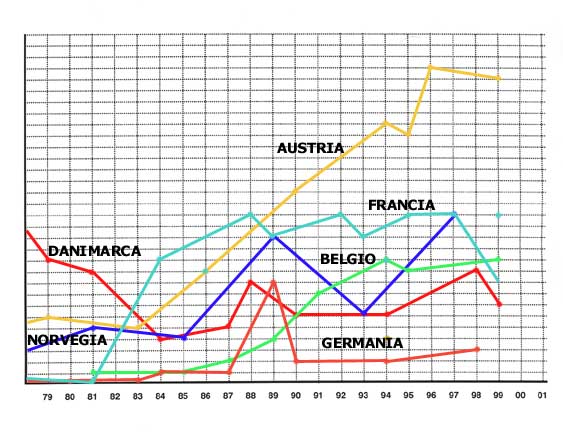

La destra ha accresciuto grandemente i propri consensi tra l'84 e l'89, come risulta dal grafico che proponiamo.

L'84 fu l'anno dell'esplosione del Front National in Francia, quando alle europee raggiunse l'11%. Ma è negli anni novanta che questo successo si stabilizza e in alcuni luoghi, pur con alti e bassi (Germania), aumenta in maniera spettacolare (Austria). Alcuni di questi partiti (Bnp, Cd e Cp'86 in Olanda, Nyd, Npd, Dvu, Rep) non riescono a mantenere un consenso di massa con continuità, altri invece, operando un cambiamento strategico del proprio discorso, rispondono ad una domanda sociale e per questo vengono premiati con successi elettorali esplosivi e stabili. Vediamo dunque i termini di questo discorso.

Il panorama dell'estrema destra negli anni settanta-inizio anni ottanta era occupato o da partiti il cui asse propagandistico era concentrato sostanzialmente contro l'esazione fiscale (erano chiamati partiti antitasse) o da organizzazioni che riproponevano l'armamentario nostalgico nei confronti di nazismo e fascismo (come era il caso del nostro vecchio MSI).

Alla prima categoria appartenevano ad esempio l'Frpd danese e norvegese e la Nyd svedese. Il loro massimo consenso lo raggiunsero nel '73 (15,9% in Danimarca e 5% in Norvegia) e a scoppio ritardato nel '91 in Svezia con il 6,7%. Questi partiti, dopo il primo successo, hanno cominciato un lento declino e solo alla fine degli anni ottanta hanno ripreso il loro spazio, ma solo cambiando completamente pelle, in pratica mutando natura sociale e concentrando tutto l'asse del proprio discorso nella lotta contro gli immigrati. In Danimarca la svolta antimmigrati avviene tra il 1987 e il 1988 e porta al raddoppio dei voti (dal 6% dell'84 al 9,0% dell'88). Il Frpd norvegese opera un'analoga conversione nel 1987 e passa così dal 3,7% dell'85 al 13,0% dell'89.

Alla seconda categoria appartengono organizzazioni protofasciste, o che comunque mantengono componenti interne fortemente legate all'ideologia fascista. Diverse di queste hanno però operato una conversione che ha teso a ridimensionare l'immagine di partito nostalgico a favore di quella di partito antimmigrati. E' il caso del Fn di Le Pen, il primo a far uscire tra l'82 e l'84 il partito dal ghetto dell'estrema destra classica proprio grazie all'agitazione del "tema" immigrati. Anche il Vlb delle Fiandre, che viene pure da un'organizzazione nostalgica del nazismo, ha saputo rinnovare completamente il proprio discorso centrandolo completamente sulla questione immigrazione. Il Fpö era il partito in cui era concentrata una grande quantità di ex nazisti, la riabilitazione dei quali ha costituito una delle sue principali ragioni di esistenza per più di due decenni. Haider ha però sempre più spostato il discorso sulla questione immigrazione, segnando il grande successo di questa formazione. Ciò non significa ovviamente che questi partiti non mantengano nel proprio discorso momenti che richiamano il passato: sono famose le dichiarazioni negazioniste di Le Pen, e le sparate assolutorie verso i nazisti di Haider. Ma non costituiscono il nucleo del discorso dell'estrema destra. Altre organizzazioni invece non hanno saputo liberarsi dell'immagine legata al passato e sono dunque rimaste ad uno stadio di gruppuscolo o non hanno consolidato i propri exploit elettorali. E' il caso della Fiamma Tricolore in Italia, dell'Npd, Dvu e Rp tedeschi, del Cp'86 e del Cd olandesi, dell'Fn belga.

La chiave del successo di questi partiti dunque è stato il discorso antimmigrati che è venuto incontro ad una domanda spoliticizzata e non connotata ideologicamente in senso fascista. Un'indagine del '95 stabiliva che il 33% degli elettori del Vlb votava questo partito per combattere l'immigrazione (contro il 4% dell'elettorato nel suo complesso); la motivazione al voto dell'elettorato del Fn nel '97 era costituito al 67% dalla lotta contro l'immigrazione (contro il 22% dell'elettorato generale). Nelle motivazioni di voto compare spesso la questione della sicurezza, ma che comunque viene indicata come strettamente connessa all'immigrazione. Del resto anche le fortune della Lega Nord paiono oggi nettamente in ripresa dopo l'abbandono della polemica antimeridionale e la concentrazione dell'attenzione militante sul tema immigrazione.

Piano etnico e piano di classe

La tentazione più evidente nel cercare di spiegare il successo dell'estrema destra xenofoba è quello di collegarlo all'aumento effettivo dell'immigrazione in Europa. Vi è una coincidenza indubitabile tra successi elettorali di questi partiti ed aumento degli immigrati. In Austria gli immigrati sono passati da 300.000 dell'88 a 500.000 nel '91; in Danimarca dai 103.000 del '83 ai 160.000 dell'89, in Svezia dai 34.000 dell'80 ai 58.900 dell'89; ecc. Del resto aumenti analoghi di immigrati in altri Paesi (ad esempio Spagna e Lussemburgo) non hanno causato l'emergere di partiti di estrema destra. L'aumento di immigrati costituisce il telone di fondo di una dinamica che ha anche altri fattori.

Uno tra questi è il riflusso attraversato dal movimento operaio europeo a cominciare dall'inizio degli anni ottanta (sconfitta alla FIAT dell'80, sconfitta dei minatori inglesi dell'84, sconfitte dei siderurgici belgi e francesi nella prima metà degli anni ottanta, ecc.) e che ha portato ad un crollo del numero degli scioperi (per comprendere la dinamica dei periodi di ascesa e di riflusso si veda un nostro articolo precedente).

Si veda ad esempio la tabella qui sotto che riporta il numero degli scioperi confrontato con i successi della Lega.

anno risultati elettorali numero di partecipanti agli scioperi (in migliaia) 1982 7490 1983 4625 1984 3540 1985 0,4 (Liga Veneta) 1224 1986 2940 1987 0,5 (Lega Lombarda) 1473 1988 1609 1989 1,8 (Lega lombarda-Alleanza Nord) 2108 1990 5,4 (Lega lombarda e Liga Veneta) 1634 1991 750 1992 8,7 (Lega Nord) 621 1993 848 1994 8,4 (Lega Nord) 745 1995 6,4 (Lega Nord) 445 1996 10,8 (Lega Nord) 1689 1997 737 1998 386 1999 4,5 (Lega Nord) nd

Naturalmente sarebbe sbagliato anche in questo caso stabilire un legame meccanico tra i due fenomeni. Il riflusso operaio non produce automaticamente partiti xenofobi (altrimenti li incontreremmo anche negli USA, dove certamente il movimento operaio passa un periodo ben più difficile del nostro). Si tratta però di un altro elemento oggettivo che va a disegnare il telone di fondo della dinamica che vogliamo analizzare. Si noti comunque di passata come il tracollo della Lega Nord dopo il '96 coincida con l'ondata di scioperi di quell'anno contro il governo Berlusconi nel quale la Lega era impegnata.

La nostra rivista propone una modalità interpretativa dei fenomeni sociali tale per cui questi non vengono solo scomposti nei loro fattori di classe. Noi siamo convinti che oltre al piano della lotta di classe ve ne siano altri come il piano della lotta tra i generi e quello della lotta tra nazionalità, o lotta etnica. Gli operai non sono portati naturalmente a muoversi sul piano del conflitto di classe. Ciò accade, più o meno spontaneamente, solo nei periodi di ascesa, cioè di radicalizzazione dello scontro sociale. Quindici anni di riflusso operaio hanno portato nelle fabbriche una nuova generazione di operai che non ha vissuto alcun periodo di lotte, che ha imparato a diffidare di sindacalisti distanti che si fanno vedere solo per firmare contratti bidone e di una sinistra che si distingue assai poco dal centro. Quelli della precedente generazione che sono ancora in produzione sono stanchi, delusi e demotivati ed hanno vissuto con durezza l'appassire di speranze di cambiamento: hanno visto impotenti sfuggire una dopo l'altra le conquiste degli anni precedenti. Per la massa degli operai il piano della lotta di classe è divenuto impervio e di assai scarsa praticabilità. La borghesia, come classe, è osannata e coccolata da tutti. I padroni appaiono intoccabili e onnipotenti. Così la coscienza operaia slitta su un altro piano, che all'operaio pare, a ragione, più favorevole: quello etnico. Mentre sul piano della lotta di classe egli si trova dalla parte dei perdenti, slittando su quello etnico si ritrova magicamente dalla parte degli oppressori. Non si tratta solo di falsa coscienza come troppo frettolosamente noi marxisti abbiamo sempre etichettato questa tendenza, risolvendo il problema del razzismo popolare con spiegazioni che sottintendevano in buona sostanza una scarsa considerazione della massa operaia, vista come un insieme di stupidi creduloni: il piano dello scontro etnico ha basi materiali reali. Quando l'operaio italiano pensa ad un welfare che tuteli solo gli italiani, fa un calcolo materiale che ha una sua base reale: se in effetti agli immigrati non fossero riservati sanità, istruzione, pensione, ecc. ce ne sarebbe di più per gli italiani. Facciamo un esempio concreto.

Il 28 ottobre è scoppiata una gran polemica politica riguardo allo statuto di autonomia della Regione Veneto, proposto dal presidente di centrodestra Galan. La proposta contiene tra l'altro la richiesta che il 66% delle entrate fiscali venete rimangano in regione. Il ministro del centrosinistra Loiero è insorto affermando che no, non si può, "altrimenti metà degli ospedali della Calabria dovrebbe chiudere". Un operaio spoliticizzato veneto (il Veneto è oggi la regione a più alta concentrazione operaia) che abbia seguito questo dibattito, se ha già operato nella propria coscienza lo slittamento etnico, avrà pensato: "ha ragione Galan, che cosa me ne importa a me dei calabresi? Perché diavolo dovrei pagare io, che mi faccio il culo dalla mattina alla sera, gli ospedali a quei cazzoni di calabresi? Che andassero a lavorare!". E' un ragionamento primitivo, ma dotato di una sua logica e di una propria materialità. E' infatti indubbiamente vero che se le regioni del Nord potessero trattenere una fetta maggiore della propria fiscalità potrebbero garantire in teoria e nell'immediato più estesi servizi alla propria popolazione. Noi sappiamo però che se davvero ciò avvenisse si ritorcerebbe prima o poi contro gli stessi operai del nord. La regionalizzazione porterebbe ad esempio a contratti regionalizzati, presto una serie di industrie troverebbero molto più conveniente emigrare al sud esattamente come è avvenuto con la FIAT che, ottenendo condizioni di favore in Basilicata, ha diminuito i posti di lavoro a Torino. Sappiamo anche che se il centrodestra riuscisse a trattenere una maggiore fiscalità al nord non la destinerebbe certamente a migliorare i servizi, il centrodestra è espressione delle classi dominanti: troverebbe di sicuro il modo di trasferire questi soldi alle imprese, non si fanno certamente eleggere per aumentare il reddito degli operai del nord. Dunque sappiamo che, al di là di ogni considerazione etico-politica, quell'operaio sbaglia, in prospettiva, anche se ha ragione nell'immediato. Ma perché lui abbandoni i possibili vantaggi immediati che gli si presentano davanti adottando un approccio etnico, egli ha bisogno di credere alla fattibilità ed ai vantaggi di una non immediata prospettiva di guadagni materiali sul piano della lotta di classe. Per questo è impossibile immaginare il sorgere di un partito xenofobo nel mezzo di un periodo di lotte operaie: gli operai in quei momenti sperano in un cambiamento dei rapporti di forza sul terreno di classe, scelgono i padroni come avversari, e non gli immigrati, sono orgogliosi del loro essere oppressi, e dunque tenderanno a cercare alleati anche in altri soggetti sociali che sono parimenti oppressi.

Chi vive nei posti di lavoro conosce bene, decifrando i discorsi quotidiani, lo slittamento dal piano della lotta di classe a quello della lotta etnica. A mensa si discute meno di sindacato, non si parla male del padrone, e in compenso è un gran carnevale di aneddoti sugli immigrati (o sui terùn). Il confronto etnico nelle fabbriche c'è sempre stato: le lotte sotterranee tra operai di origine meridionale e quelli settentrionali, per dirne una. Ma questo confronto fino a metà degli anni ottanta era collocato in secondo piano e spesso mediatizzato dallo scherzo, perché intervenivano le lotte, gli scioperi, la necessità dell'unità a non portarlo in primo piano. Gli operai facevano l'esperienza concreta che il porsi sul piano della lotta di classe era conveniente, anche nell'immediato. In una situazione di riflusso la massiccia immigrazione dovuta all'espansione economica ha costituito l'innesco, il meccanismo che ha portato allo slittamento etnico. Gli operai si sono accorti che sotto di loro c'era gente che stava persino peggio, si sono accorti che potevano considerare se stessi parte di una qualche categoria superiore: la categoria dei bianchi, o degli italiani, o degli europei, o dei settentrionali. Ecco perché l'estrema destra gode di tanti più consensi quanto più in basso si scende nella scala sociale. Chi non ha grossi problemi economici e gode di una discreta considerazione sociale, sarà animato da una scarsa ansia di rivalersi su un altro piano per sfuggire alla pressione dell'oppressione; gli viene anche abbastanza facile ritrarsi inorridito di fronte alla rozzezza dell'estrema destra e delle sue analisi. Se ha idee moderate preferirà il centro, o qualcosa di un po' più presentabile in società.

Il carattere antisistemico dell'estrema destra

Non a caso l'estrema destra accompagna al discorso antimmigrazione l'antiliberismo e un'immagine antisistema. Subito dopo la focalizzazione sull'immigrazione infatti l'estrema destra ha abbandonato le posizioni liberiste che la caratterizzavano negli anni settanta ed ottanta. L'estrema destra scandinava già all'inizio del decennio scorso ha accentuato tutti gli aspetti sociali della sua piattaforma; e nello stesso periodo così hanno fatto anche le tre organizzazioni tedesche (l'Npd si dichiara addirittura operaia e di sinistra e spesso contende ad est i voti alla Pds). In Francia il Fn nel '94 durante il IX Congresso ha abbandonato il programma ultraliberista dell'85. Del resto anche la Lega tra il '98 e il '99 ha attuato una svolta antiliberista e prowelfare; e ricordiamoci che il rapporto con Berlusconi è andato in crisi proprio sul terreno di classe, sulla questione delle pensioni, non certo perché Bossi non fosse d'accordo, ma perché la sua base elettorale non l'avrebbe tollerato.

I partiti di estrema destra mantengono poi un profilo nettamente antisistema e antiestablishment. La polemica costante contro "i partiti" e "la politica", lo sbeffeggiamento delle tradizioni istituzionali, l'antieuropeismo, la totale mancanza di bon ton, restituiscono l'immagine di partiti "diversi" da tutti gli altri. L'Fpö deve il suo successo anche al fatto che al governo in Austria da oltre un decennio vi era un sistema chiuso di coabitazione tra popolari e socialisti con spartizione dei posti, ecc. Del resto in parte ciò costituisce la ragione principale del successo di Blocher in Svizzera, Paese che non conosce l'alternanza da decenni. Questo "parlare chiaro e forte", le posizioni antisistema, ecc. piacciono da morire agli operai. Quelli del nord arrivano in fabbrica e sgomitando al vicino gli dicono: "hai visto il Bossi quello che ha detto ieri sera?" e sogghignano soddisfatti come se la sberla ai "politici" l'avessero data loro.

L'antiliberismo e l'antipoliticismo rafforzano negli operai la simpatia verso questi partiti e dimostra come tra gli operai il consenso all'estrema destra costituisca il fiore nero e perverso di una rabbia e di una frustrazione sociale che non trova altri canali per esprimersi. Non è un caso che il primo successo sia stato quello del Front National in una fase di delusione di massa seguita al governo di sinistra di Mitterand. Sono allo stesso modo significative le elezioni amministrative che nell'ultimo mese si sono tenute in Belgio ed in Austria: nel primo il Vlaams Blok ha guadagnato ancora consensi, nel secondo Haider ha subito una cocente sconfitta elettorale. La ragione è semplice: in Belgio il Vlb è all'opposizione, in Austria il Fpö è al governo. Il primo mantiene dunque intatta la sua immagine antisistemica, il secondo invece, no.

Il maschilismo e l'omofobia operaia

Torneremo su questo tema più diffusamente, quando indagheremo perché l'estrema destra è omofobica. Qui accenniamo solo brevemente per l'importanza che questa caratterizzazione riveste nella conquista della simpatia operaia. Gli operai sono in larga parte maschi e maschio e giovanile è il consenso all'estrema destra. Nelle elezioni del '99 il 61% degli elettori del Vlb erano maschi, così come il 60% di quelli dell'Fpö. Le ricerche sociologiche concordano inoltre nella caratterizzazione giovanile dell'elettorato di estrema destra, che dunque appare come operaio, maschile, giovane. E con ciò arriviamo ad un ulteriore grado di complessità della nostra analisi. Oltre al piano della lotta tra nazioni, ve ne sono altri tra le quali quello della lotta di genere. Quando viene a mancare il piano della lotta di classe gli operai, e i lavoratori in genere, cercano di aggrapparsi ai privilegi di cui godono sul piano nazionale, ma anche su quello di genere e di scelta di orientamento sessuale.

Cerchiamo di spiegarci brevemente. Il comportamento sociale di un individuo è, dal suo punto di vista, largamente influenzato dal senso della propria identità. L'identità è la risposta che noi diamo alla domanda: chi siamo? A questa domanda un operaio in un periodo di ascesa, di lotte ecc. dirà con orgoglio: "sono un operaio, sfruttato da questo sistema di merda, sono un militante, uno che sciopera e lotta contro il padrone". Altri diranno: "sono un comunista". Ecc. In nome di questa identità, tutta collocata sul piano di classe, egli troverà conveniente e abbastanza naturale rinunciare ai propri privilegi di maschio e di eterosessuale. Non che negli anni settanta la massa operaia abbia brillato per femminismo, certo è però che i rapporti di coppia tra operai subirono una netta democratizzazione rispetto a quelli della generazione precedente.

Quando un giovane operaio entra in una fabbrica dove è sconosciuto il piano della lotta di classe, egli vedrà il padrone come "il principale", uno che magari gli passa pure dei fuoribusta, da tenere nascosti agli occhi degli altri operai e dei sindacalisti. Se la fabbrica è piccola il padrone sarà visto come uno "che si fa il culo" e che se non può pagarti come gli piacerebbe è perché c'è lo Stato sanguisuga che gli succhia mezzo guadagno. Nel rapporto con gli altri giovani operai il nuovo arrivato dovrà dimostrare alla svelta di essere forte, rude, maschio. Se non lo farà verrà emarginato violentemente. Non c'è il paracadute dello sciopero, della manifestazione, delle riunioni politiche e sindacali dove tutte queste dinamiche vengono o possono essere pesantemente ridimensionate. Il discorso e l'immagine dell'estrema destra si avvicina a questa realtà maschia, prepolitica, dove l'aggressività è tutta indirizzata verso le donne, gli stranieri, gli omosessuali. L'identità del giovane operaio spoliticizzato del periodo di riflusso è: sono maschio, bianco, italiano, etero. Non dirà nemmeno "sono operaio", ma al massimo "lavoro in ditta".

Questa rudezza operaia si esprime a volte in maniera totalmente autolesionista. Chi ha lavorato in ambienti di lavoro piccoli e precari dove il sindacato non è mai entrato (i piccoli cantieri ad esempio) sa molto bene in che considerazione gli operai tengano la sicurezza: zero. In una comunità operaia arretrata sul piano sindacale l'operaio che mostrerà un eccesso di preoccupazione per la propria sicurezza, sarà senz'altro considerato un rompicoglioni. Però attenzione, basta poco per cambiare le cose. Se si riesce a far partire in un posto di lavoro la questione sicurezza, non tarderemo a vedere quegli stessi operai che prendevano in giro chi voleva mettersi l'elmetto o le cuffie antirumore, dirigere la propria aggressività verso "la direzione", che "non dà la roba", non fornisce le tute, ecc.

Prima o poi il vasto mondo sentirà parlare di noi

Parrà strano, abituati a pensare che se dei consensi devono venire ai comunisti è più facile che giungano da uno che vota DS, ma noi comunisti dobbiamo contendere all'estrema destra lo spazio che questa si è guadagnata tra gli operai. Il voto all'estrema destra sta a testimoniare una rabbia sociale che non trova sbocco nella sinistra. Se questa interpretazione è vera allora si devono fare delle cose molto semplici. In termini di presenza, discorso, immagine.

La presenza. L'estrema destra non ha introiettato la retorica sulla sparizione della classe operaia come ha invece fatto la sinistra: loro sanno che gli operai sono vivi e vegeti, giovani, numerosi ed aggressivi. L'estrema destra è presente ovunque con iniziative contro le donne, gli immigrati e gli omosessuali. Nessuno si contrappone loro. In certe fabbriche la sinistra non porta un volantino da decenni. Dobbiamo essere dove sono loro, inseguirli e mostrare agli operai che esiste un'alternativa. Non dobbiamo fare in modo che il pensiero di destra diventi luogo comune tra gli operai. E lo diverrà se questi non sentiranno e non vedranno una presenza e un discorso alternativi.

Secondo. Il nostro discorso deve cambiare. Noi dobbiamo parlare agli operai, ai nostri compagni di lavoro di cose semplici e comprensibili come il salario e allo stesso tempo offrire una prospettiva ideale di cambiamento. O si accentua il nostro carattere antisistema oppure non intercetteremo la rabbia operaia. E non giovano i balletti intorno alla questione delle alleanze elettorali. Non c'è verso di far capire agli operai perché diavolo si parli male del centrosinistra per poi sempre finire in un modo o nell'altro ad allearsi con quello.

Terzo. La nostra immagine è troppo condizionata e modellata per piacere agli impiegati e ai giovani già politicizzati dei centri sociali. Sia chiaro: la svolta favorevole ai centri sociali è positiva e rompe con una tradizione "comunista" di ostilità nei confronti delle forme di autorganizzazione giovanile. Ma alla massa degli operai, tanto per fare un esempio, del treno per Praga contro la globalizzazione non interessa assolutamente nulla, salvo quelli tra loro, ovviamente, che sono già politicizzati. Ciò non significa che non sia stato giusto sostenere l'iniziativa, è stato ottimo, ma insieme a quella se ne devono pensare altre adatte al pensiero e alle preoccupazioni operaie. Purtroppo il tutto è reso difficoltoso dal fatto che ad esempio nel PRC gli operai sono rarissimi, magari molti sono iscritti, ma nessuno si fa mai vedere. La politica nei circoli la fanno sostanzialmente gli impiegati, gli insegnanti e gli universitari. Solo uno sprovveduto ad esempio andrebbe in una fabbrica del Veneto o dell'Emilia Romagna a parlare di "salario garantito": troverà uno che gli griderà: "ma perché dovrei pagare quelli che non hanno voglia di lavorare? Qua mi tocca fare gli straordinari perché non si trova uno stronzo che viene a fare il mio lavoro!". Un altro operaio guarderà le mani di quello che viene lì a fare il comizio, parla bene non c'è dubbio, ma gli sale alla mente una domanda: "ma questo qua non ha mai lavorato?". Gli dicono che Bertinottti parla bene. Sarà anche vero ma quando ha trattato di alleanze elettorali l'altro giorno in televisione ha detto: "dobbiamo attuare una politica di riduzione del danno nei confronti del centrosinistra". E cosa vuol dire? Ma non può parlare schietto? Sta con quelli là: sì o no?

La presa dell'estrema destra è fluida e variabile. Non c'è ancora nulla di consolidato come è visibile dal grafico che abbiamo riportato. E ciò avviene perché quel consenso risiede su qualcosa di assolutamente contraddittorio. L'estrema destra ha una difficoltà strutturale a porsi sul piano di classe, e non perché difenda gli interessi della borghesia (nell'articolo E' vero che il capitalismo è xenofobo? abbiamo visto che non è così), ma perché significa far slittare l'aggressività sociale degli operai sul piano di classe perdendo di vista quello etnico. Dunque, in ultima analisi, è sulla ripresa del conflitto sociale che si deve puntare per sconfiggere l'estrema destra.

Della rudezza operaia spesso i comunisti si sono vantati a sproposito. L'iconografia "socialista" è stracolma di immagini e simboli dal parallelo significato fallocratico. Operai ipermuscolosi che agitano martelli e falci con donne che irrimediabilmente, con la sottana al vento, gli stanno sotto o vengono dietro. Dobbiamo renderci conto che questa rudezza, figlia della rabbia sociale, può avere una portata straordinariamente reazionaria, perché l'operaio, oppresso sul piano di classe, è invece oppressore sul piano di genere, nazionale, ecc. Questa rudezza, cioè questa rabbia sociale, può però in determinati momenti rivolgersi contro i padroni. Basta poco per canalizzare l'aggressività operaia verso obiettivi di classe e non contro le donne, gli omosessuali e gli stranieri. Nella lotta sociale gli operai possono rinunciare o ridimensionare i privilegi sciocchi e di corto respiro, anche se reali, di bianchi e maschi, per riservare ogni energia nello scontro con i padroni. I maschi sono educati sin da piccoli a sognarsi guerrieri. Ma esercitano poi questo ruolo eroico per il resto della loro esistenza contro i figli, le donne, gli omosessuali, gli stranieri. Noi comunisti dobbiamo dire ai nostri compagni di lavoro a chiare lettere: poca gloria, guerrieri, a prendersela con chi è più debole di voi, perché non ve la pigliate con quello lassù che vi spreme e vi spenna: che c'è, è troppo forte? Avete fifa? Meglio il marocchino?

In quello splendido capolavoro che è il romanzo "Sabato sera domenica mattina", uno dei pochi romanzi operai ad essere stato scritto da un operaio, Alan Sillitoe, si narrano le avventure di un giovane operaio inglese spoliticizzato e maschilista che lentamente acquisisce una primordiale coscienza di classe. E' un operaio dei tempi di riflusso (gli anni cinquanta) così simili ai nostri. Ecco cosa racconta il nostro operaio Arthur:

"Dovrò lottare fino al giorno della

mia morte. Perché ci fanno fare il soldato dal momento che non facciamo

che combattere tutta la vita? Combattiamo con le madri e con le mogli, con i

padroni di casa e i capireparto, i poliziotti, l'esercito, il governo. Se non

è una cosa è un'altra senza contare il lavoro che dobbiamo fare

e il modo in cui spendiamo le paghe. Mi aspettano guai tutti i giorni della

mia vita, perché ci sono sempre stati e sempre ci saranno. Nati ubriachi

e sposati ciechi, generati per sbaglio in un mondo estraneo e pazzo, trascinati

attraverso la miseria in una guerra con una maschera antigas sul testone, con

le sirene che ti rintronano negli orecchi tutte le notti mentre marcisci in

un rifugio grattandoti la rogna. A diciott'anni ti sbattono un'uniforme addosso,

e quando ti lasciano andare finisci a sudar sangue in una fabbrica, facendo

i salti mortali per poter bere qualche birra in più, andando a letto

il venerdì e il sabato con le donne che hanno il marito al turno di notte,

lavorando con lo stomaco in rivolta e la schiena a pezzi solo per guadagnarti

i soldi che ti permetteranno di tornar là ogni lunedì mattina.

Beh, la via è bella, tutto sommato, se ce la fai, e se pensi che prima

o poi il vasto mondo sentirà parlare di te."